博物館網走監獄|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!

また、明治から大正時代の美しい木造建築物群も見学でき、監獄歴史館では、囚人たちの労働の様子を学ぶことができます。監獄食堂では、現在の刑務所の食事を再現した料理を味わい、ミュージアムショップではオリジナルグッズも手に入ります。この博物館は、建築、歴史、そして人間の生活を多角的に学べる場となっており、訪れる価値があります。

網走監獄博物館は北海道東部、網走市に位置し、19世紀後半から20世紀初頭の建築を鑑賞できるため、建築ファンにもお勧めです。

基本情報

- 名称

- 博物館網走監獄 (はくぶつかんあばしりかんごく)

- 所在地

- 〒099-2421 北海道網走市字呼人1-1

- アクセス

- JR網走駅から網走バス施設めぐり線で約10分、「博物館網走監獄」下車徒歩すぐ

車:北海道女満別空港から国道39号経由で18km 約30分 - 駐車場

- 400台

- 営業時間

- 9:00~17:00

※最終入館は16:00まで - 定休日

- 休館日 12/31・1/1

- 料金

- 大人:1,500円

高校生:1,000円 ※学生証の提示必要

小中学生:750円 - 連絡先

- 電話番号:0152-45-2411

- 公式サイト

- キーワード

マップ

詳細情報

博物館 網走監獄は、北海道東部の網走市に位置する、日本で唯一の本格的な監獄博物館です。明治時代に実際に使用されていた旧網走刑務所の建物を移築・保存し、一般公開している野外歴史博物館で、網走国定公園内・天都山の中腹という景勝地にあります。敷地面積は約東京ドーム3.5個分に相当し、雄大な自然とともに刑務所の歴史を学べる貴重な施設です。

歴史的価値のある木造建築群

館内には、国の重要文化財に指定された建築物が2件8棟、登録有形文化財が6棟あります。これらはいずれも明治から大正時代にかけて建てられた木造建築で、旧網走刑務所で実際に使われていた当時の姿を可能な限り忠実に復原・保存しています。

中でも注目すべきは、現存する中で世界最古級の木造行刑建築とされる「舎房および中央見張所」です。5棟の舎房が中央の見張所から放射状に伸びる独特な構造で、すべての廊下を中央から一望できるよう設計されています。これは受刑者の動きを効率的に監視するために考案されたもので、日本国内では唯一の現存例です。舎房は全226室に及び、その一部には実際に入室して囚人の生活空間を体験できる展示もあります。

多彩な見学施設と建物

博物館には、舎房以外にもさまざまな歴史的建造物が保存・展示されています。

庁舎(ちょうしゃ)

刑務所の管理部門が置かれていた建物で、美しい水色とグレーの外観が特徴的です。

教誨堂(きょうかいどう)

和洋折衷の建築様式を取り入れた講堂で、牧師や僧侶が受刑者に対して更生を促す説教などを行っていた神聖な空間です。

旧網走刑務所 二見ヶ岡刑務支所

自給自足を目的に設計された施設で、受刑者による農耕や林業などの労働が行われていました。

これらの建物内部も見学することができ、刑務所での生活や労働の実態をより深く理解することができます。

映像と展示で学ぶ囚人の歴史

「監獄歴史館」では、明治から昭和初期にかけての囚人たちの暮らしや労働の様子を、写真や資料、模型などを通して紹介しています。なかでも見どころは三面スクリーンによる映像シアターで、極寒の北海道における道路開削作業など、囚人が従事した過酷な労働の様子がリアルに再現され、来館者に強い印象を与えます。

監獄食堂で味わう“体験監獄食”

施設内の「監獄食堂」では、現在の網走刑務所で受刑者に提供されている食事をベースに再現した「体験監獄食」を味わうことができます。献立は観光客向けに食べやすくアレンジされていますが、実際の刑務所の食生活を知る貴重な体験として人気です。多くの方が「意外と美味しい」と驚かれます。

お土産や体験も充実

館内には「ミュージアムショップ」や「物産館」も併設されており、監獄をモチーフにしたユニークなオリジナルグッズや、網走や北海道の特産品が数多く販売されています。

また、事前予約(4名以上)で参加できるワークショップも開催されています。たとえば「レンガ造り体験」や「豆わらじストラップ作り」など、刑務所文化を楽しく学べる体験型プログラムが用意されています。

教育・地域との連携

博物館 網走監獄では、「ユニバーサルミュージアム」を目指し、バリアフリー化や情報アクセシビリティの向上にも力を入れています。地域社会との連携も深く、観光施設であると同時に、歴史教育や福祉学習の場としても積極的に活用されています。

博物館 網走監獄は、建築、歴史、刑務所文化、そして人間の生活のあり方について多角的に学べる、非常に貴重な文化施設です。単なる観光スポットではなく、日本の近代史や社会構造の一端に触れることができる学びの場でもあります。

【博物館網走監獄】関連動画

北海道の観光スポット

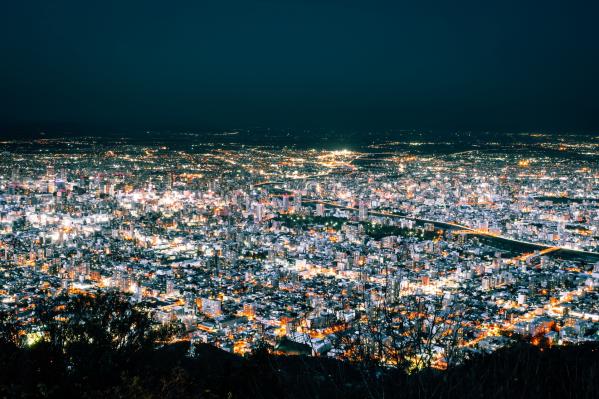

北海道の観光スポット一覧を見る札幌もいわ山ロープウェイ

札幌市の中心部からアクセスしやすい標高531mの藻岩山は、ロープウェイとミニケーブルカーを乗り継いで山頂まで行ける人気スポットです。ゴンドラの大きな窓からは、札幌の街並...