渡月橋|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!

渡月橋は四季折々の風景が楽しめる観光名所としても知られています。春には桜が咲き、秋には紅葉が美しい。夏には新緑が鮮やかで、冬には雪が積もることもあります。各季節によって、大堰川上流と桂川下流の風景も変わり、その美しさは訪れるたびに新しい発見があります。

嵐山エリアは他にも「竹林の小径」や「天龍寺」、「常寂光寺」などの見どころが多く、渡月橋はその中心となる場所です。特に夏には鵜飼(うかい)が行われ、8月16日の灯篭流しや11月のもみじ祭りなど、数々のイベントが開催されます。

この橋は、全長155m、幅12.2mで、初めは木造でしたが、現在は鉄筋コンクリートと木が使われています。通行料は無料なので、観光客には手軽に楽しめるスポットです。京都で人気の嵯峨・嵐山エリアの象徴ともいえる渡月橋は、その美しい風景と歴史的背景で多くの人々を魅了しています。

基本情報

- 名称

- 渡月橋 (とげつきょう)

- 所在地

- 〒616-8383 京都市右京区嵯峨中ノ島町

- アクセス

- 京福電鉄嵐電嵐山本線「嵐山駅」から徒歩約3分

阪急電鉄嵐山線「嵐山駅」から徒歩約5分

名神高速道路「京都南IC」から約30分

名神高速道路「大山崎IC」から約40分

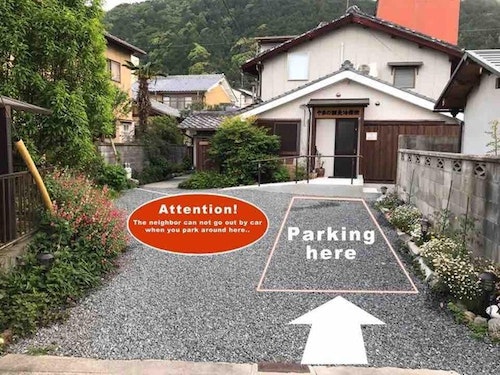

京都縦貫自動車道「沓掛IC」から約20分 - 駐車場

- 周辺の有料駐車場をご利用ください。

- 営業時間

- 通行自由

- 定休日

- なし

- 料金

- 無料

- 公式サイト

- キーワード

マップ

詳細情報

渡月橋は、京都市右京区の嵐山と嵯峨野を隔てて流れる大堰川(おおいがわ)(桂川の上流部)に架かる橋で、嵐山エリアを代表する風光明媚な観光名所です。橋の長さは約155メートル、幅は約12.2メートルあり、車両の通行も可能な堅固な構造を備えていますが、周囲の自然と調和するように木製の欄干が設けられ、伝統的な景観が大切に保たれています。

歴史的背景

渡月橋の起源は、平安時代前期の承和年間(834年~848年)にさかのぼります。僧・道昌(どうしょう)が初めて橋を架けたとされ、その後、洪水や戦乱によって幾度も流失しましたが、そのたびに再建されてきました。現在の位置に橋が架けられたのは江戸時代初期の1606年で、角倉了以(すみのくら りょうい)によって整備されたものが原型とされています。

橋の名「渡月橋」は、鎌倉時代の亀山上皇が橋の上で空を移動する月を眺め、「くまなき月の渡るに似る(雲一つない空に月が橋を渡るように見える)」と詠んだことに由来します。それ以前には「法輪寺橋」とも呼ばれていたとされます。

現在の橋は昭和9年(1934年)6月に完成したもので、鉄筋コンクリート構造に木材を組み合わせた造りとなっており、伝統的な外観を保ちながらも高い耐久性を兼ね備えています。

四季折々の魅力

渡月橋周辺は、四季を通じて美しい自然に囲まれています。

春には、川沿いや中ノ島公園周辺に咲き誇る桜が見事で、3月下旬から4月上旬にかけて見頃を迎えます。

夏は、新緑が目に鮮やかで、清流に映る緑が涼やかな風情を演出します。鵜飼(うかい)もこの時期に行われ、京都の夏の風物詩として人気です。

秋は、周囲の山々が紅葉に染まり、11月中旬から12月上旬が見頃となります。紅葉と橋、そして川のコントラストが美しく、多くの観光客が訪れます。

冬には、雪化粧をした嵐山の景観が幻想的で、静寂とともに趣ある風景が広がります。

また、日没後にはライトアップが行われることもあり、橋と周囲の自然が幻想的な光に包まれます。

周辺の見どころとイベント

渡月橋は、嵐山・嵯峨野観光の起点ともいえる場所で、周辺には「竹林の小径」や世界遺産に登録されている「天龍寺」、紅葉の名所「常寂光寺」など、魅力的な観光スポットが点在しています。また、和カフェや甘味処、土産物店なども多く、食事や買い物も楽しめるエリアです。

年間を通じてさまざまなイベントも開催されており、8月16日の「灯篭流し」や、11月の「もみじ祭り」など、風情ある行事が橋周辺で行われ、多くの観光客を魅了します。これらの行事は、渡月橋を中心に開催されることが多く、橋は地域文化の拠点ともなっています。

アクセスと利用情報

渡月橋は通行無料で、誰でも自由に渡ることができます。北側には嵐電(京福電気鉄道)「嵐山駅」、南側には阪急電鉄「嵐山駅」があり、アクセスも良好です。橋の中央付近からは、嵐山の山並みや桂川の流れを一望できる絶景が広がっており、写真撮影のスポットとしても高い人気を誇ります。

渡月橋は、古来より多くの人々に親しまれてきた京都嵐山の象徴的存在です。その名の由来となった月と橋の美しい情景、幾度もの再建を経た歴史、そして四季折々の豊かな自然が織りなす魅力は、訪れる人々の心に深く残ります。京都を訪れる際には、ぜひこの歴史と風情あふれる渡月橋を訪れてみてください。