大谷資料館|観光の魅力・歴史・アクセス方法・営業時間を写真&動画でチェック!

基本情報

- 名称

- 大谷資料館 (おおやしりょうかん)

- 所在地

- 〒321-0345 栃木県宇都宮市大谷町909

- アクセス

- JR宇都宮線JR宇都宮駅西口から関東バス立岩行きで約30分「資料館入口」下車徒歩約5分

東北自動車道宇都宮ICから約15分 - 駐車場

- 200台

- 営業時間

- 4月〜11月/9:00〜17:00(最終入館16:30)

12月〜3月/9:30〜16:30(最終入館16:00) - 定休日

- 12月〜3月/毎週火曜日休館(火曜日が祝日の場合は翌日休館) 年末年始(12/26〜1/1)休館

- 料金

- 大人800円 小人(小・中学生)400円

- 連絡先

- 電話番号:028-652-1232

- 公式サイト

- キーワード

マップ

詳細情報

大谷資料館は、栃木県宇都宮市大谷町にある、大谷石(おおやいし)の採掘の歴史を伝える資料館です。大谷石は、軽くて柔らかく加工がしやすく、耐火性にも優れているため、古くから建築材料として利用されてきました。特に、建築家フランク・ロイド・ライトが設計した旧帝国ホテル本館にも使われたことで広く知られています。宇都宮の代表的な産業の一つとして発展してきた大谷石の魅力と歴史を、この資料館では多角的に学ぶことができます。

展示内容と歴史

資料館の展示場では、江戸時代中期から昭和30年代にかけて続いた手掘り時代の採掘道具や技法、搬出・輸送方法の変遷などが紹介されています。ツルハシやノミなど、実際に使われていた採掘道具を見ることができ、当時の労働の様子や職人たちの知恵を感じ取ることができます。展示を通して、採掘が機械化されるまでの歴史的な流れや、地域産業としての発展の過程を学ぶことができます。

地下採掘場跡 ― 最大の見どころ

大谷資料館の最大の見どころは、何といっても「地下採掘場跡」です。

その広さは約2万平方メートルにもおよび、深さはおよそ30メートルに達します。まるで地下神殿のような巨大な空間が広がっており、そのスケールは「資料館」という言葉からは想像できないほど圧倒的です。採掘の歴史の中で膨大な量の大谷石が切り出され、地下には長年の労働の跡が刻まれています。

坑内の年間平均気温はおよそ8℃で、夏でも13℃ほどのひんやりとした空気に包まれています。階段を下りていくと、幻想的なライトアップが施された巨大空間が広がり、まるで異世界に迷い込んだような感覚を味わうことができます。手掘り時代のツルハシの跡が残る石壁に触れると、当時の採掘の様子を肌で感じることができます。

活用と文化的価値

この地下空間は、かつて戦時中には地下の秘密工場として、戦後には政府米の貯蔵庫としても利用されていました。現在では、観光だけでなく、さまざまな文化的・芸術的活動の場としても活用されています。

コンサート、演劇、能楽、ショーなどのイベントが開催されるほか、映画やドラマ、ミュージックビデオのロケ地としても人気があります。特にライトアップやプロジェクションマッピングによる演出は幻想的で、多くの来館者を魅了しています。

また、天井や壁の隙間から自然光が差し込む「教会ゾーン」と呼ばれる場所は神秘的な雰囲気に包まれており、実際に結婚式を挙げるカップルもいます。

見学後の楽しみ

資料館の敷地内には、おしゃれなカフェやクラフトショップも併設されています。見学の後に温かい飲み物を楽しみながら、大谷石を使った雑貨や工芸品を眺めることができます。

地下の見学は年間を通して冷え込みますので、夏場でも羽織るものを持参するのがおすすめです。

大谷資料館は、宇都宮の歴史と産業を支えてきた大谷石の魅力を、五感で感じることができる貴重な場所です。巨大な地下空間の圧倒的なスケールと幻想的な雰囲気は、一度訪れたら忘れられない体験となるでしょう。歴史的価値と芸術的魅力を兼ね備えたこの場所は、まさに「地底の神殿」と呼ぶにふさわしい観光スポットです。

【大谷資料館】関連動画

栃木県の観光スポット

栃木県の観光スポット一覧を見る東武ワールドスクウェア

東武ワールドスクウェアは、「世界の遺跡と建築文化を守ろう」というテーマで、スフィンクスや万里の長城、パルテノン神殿などの遺跡、サグラダファミリアやホワイトハウスなど...

那須ハイランドパーク

那須ハイランドパークは、子供から大人まで楽しめる北関東最大級の遊園地です。計8種類のコースターや、シューティングアトラクション「XDダークライド」、日本初の洞窟探検アト...

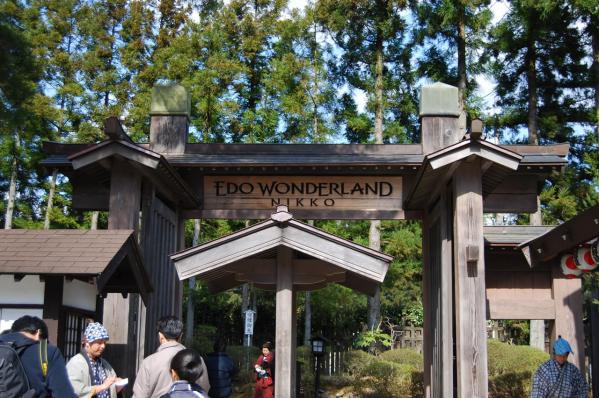

EDO WONDERLAND日光江戸村

EDO WONDERLAND日光江戸村は、江戸時代の文化を肌で体感できるカルチュラルパークです。広大な敷地には、街道、宿場、商家街、忍者の里、武家屋敷など実物さながらの町並みが再...

![【栃木観光スポット】映画撮影地で有名『大谷資料館』構内散策👟[Tochigi Recommendation] Stroll around the Otani Museum](https://i.ytimg.com/vi/zy3qOwl0aYM/mqdefault.jpg)